Le collège Visitation – La Berlière à Houtaing est un des 25 établissements à prendre part cette année au projet pilote visant à développer l’accompagnement personnalisé au premier degré secondaire commun et à dénouer des obstacles à l’apprentissage.

Dans cet établissement scolaire, les élèves de 1ère secondaire ont deux heures de cours de math en plus. Deux heures durant lesquelles ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Cette expérience a fait l’objet d’un reportage par Notélé (3 décembre 2019). Ce reportage est disponible à l’adresse suivante.

https://www.notele.be/it61-media71628-un-accompagnement-personnalise-en-maths-pour-les-eleves-du-college-visitation-la-berliere-a-houtaing.html

Auteur/autrice : admincaptedrs

Grille d'analyse

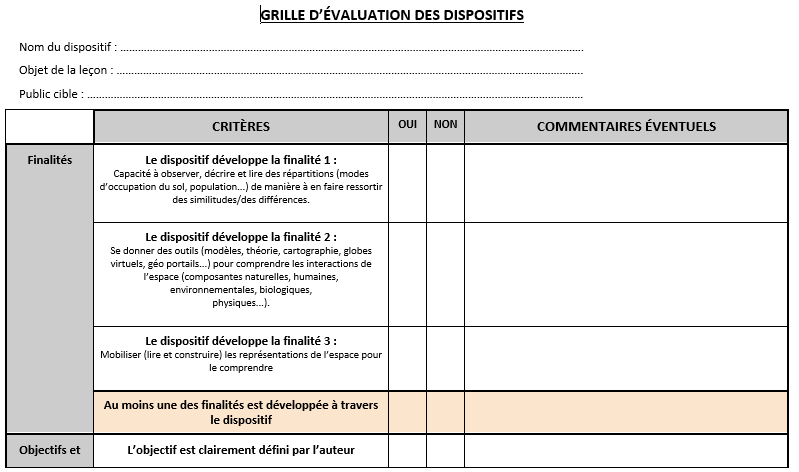

Dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence (2017), la structure de l’enseignement obligatoire a été revue autour d’un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire constitué de sept domaines d’apprentissage. Ceux-ci sont pris en charge par des équipes (Consortiums) composées de formateurs d’enseignants, d’académiques, de pédagogues, de chercheurs et également d’enseignants en fonction. La mission de ces Consortiums est d’identifier et de proposer des dispositifs et des outils pertinents aux (futurs) enseignants, après les avoir validés, avec eux, sur le terrain. Plus précisément, un sous-groupe est chargé de la validation de dispositifs et d’outils inhérents à l’enseignement de la géographie depuis quatre ans. Pour apporter plus de rigueur et d’objectivité lors de l’évaluation des dispositifs/des outils, l’équipe a construit une grille d’analyse.

Concrètement, la grille d’analyse est composée de cinq catégories principales. Il s’agit des « finalités », des « objectifs et compétences », du « contenu et de la méthodologie », des « documents construits » et, finalement, des « plus-values ». Par ailleurs, chacune de ces catégories se divisent en plusieurs critères.

Les finalités

En ce qui concerne les « finalités », le sous-groupe géographie en distingue trois. Celles-ci mettent en évidence que « la spécificité même de la discipline est d’articuler les Sociétés et leurs environnements à travers leurs interrelations en axant les réflexions sur la dimension spatiale » (Duroisin & Mérenne-Schoumaker, 2019).

Finalité 1 : Capacité à observer, décrire et lire des répartitions (modes d’occupation du sol, population…) de manière à en faire ressortir des similitudes/des différences.

Finalité 2 : Se donner des outils (modèles, théorie, cartographie, globes virtuels, géo portails…) pour comprendre les interactions de l’espace (composantes naturelles, humaines, environnementales, biologiques, physiques…).

Finalité 3 : Mobiliser (lire et construire) les représentations de l’espace pour le comprendre

Les objectifs et compétences

Pour l’aspect « objectifs et compétences », il est question de s’assurer, non seulement, que ceux-ci sont spécifiés et indiqués clairement, mais également, qu’ils sont en adéquation avec la thématique et la méthodologie choisie.

Le contenu et la méthodologie

En ce qui relève du « contenu et de la méthodologie », il est question de vérifier la présence ou non de différentes pratiques méthodologiques jugées nécessaires par le sous-groupe et dont l’efficacité a fait ses preuves dans le domaine des Sciences de l’éducation.

Les documents construits

Ensuite, l’aspect « documents construits » implique une réflexion sur la pertinence et la qualité des documents utilisés par l’enseignant et/ou proposés aux élèves.

Les plus-values

Finalement, les « plus-values » correspondent aux éléments qui sont estimés comme un réel atout pour le dispositif sans pour autant être obligatoires. En effet, ceux-ci sont considérés comme des gains pour l’apprentissage.

Subséquemment à cela, il est important de préciser que certains critères sont considérés comme primordiaux et peuvent donc, entraîner à eux seuls, le rejet d’un dispositif. Ceux-ci apparaissent en rouge dans la grille. De plus, un espace « autres remarques » est prévu pour permettre à l’évaluateur d’indiquer d’autres éléments que ceux proposés dans la grille. Enfin, celle-ci se clôture par la conclusion. Il est question pour l’évaluateur d’établir un jugement, en tenant compte des différents aspects de la grille, quant à l’utilisation à postériori du dispositif par de (futurs) enseignants. En d’autres termes, dans cet espace, l’évaluateur indique les points forts et les points faibles du dispositif. En ce qui concerne ces derniers, cet espace est également prévu pour tenter de répondre aux manquements. En d’autres termes, l’évaluateur peut proposer des suggestions d’amélioration ou donner des conseils quant à la méthodologie à privilégier.

Références :

Duroisin, N. & Mérenne-Schoumaker, B. (2019). Une formation géographique qui contribue à l’orientation scolaire (Partie 2 – Chapitre 3). In D. Canzittu. Penser et agir l’orientation au 21e siècle – De l’élève au citoyen engagé. Ed. Qui plus est. France.

Groupe central. (2017). Avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence.

Membres du sous-groupe géographie :

Ababio Jimmy, Aidans Laurent, Cappeliez Vincent, Claus Benoit, Collard Sébastien, Delhaye Olivier, Deprez Marc, Duroisin Natacha, Gochel François, Malaise Stéphanie, Mérenne-Schoumaker Bernadette, Myster Charles, Watthey Christian.

Le signe moins – Quelques idées à base de jeux de cartes (jungle speed, dominos…)

Plusieurs jeux de cartes peuvent être utilisés pour consolider l’apprentissage des opérations sur les entiers. C’est le cas du jeu des sept familles, du jeu de memory, du jeu de dominos, du jungle speed, du jeu des paires… Ces jeux de cartes proposent, par exemple, aux élèves de réussir à associer des calculs et leur réponse ou encore des calculs équivalents entre eux. Dans la même idée, il est possible de proposer un jeu de dominos.

Pour différencier ces séances de consolidation des apprentissages, il est possible de proposer plusieurs niveaux de difficultés pour ces différents jeux. Un niveau plus complexe peut d’ailleurs être proposé en dépassement. On peut par exemple envisager de travailler sur deux nombres plus grands, sur des calculs à plus de deux termes,…

Il est également possible de se servir de jeux de cartes pour réaliser ce type de jeux. Dans ce cas, les cartes d’une couleur représentent les nombres positifs et les autres représentent des nombres négatifs. Il est d’abord possible de demander aux joueurs de placer leurs cartes dans l’ordre croissant (une première manipulation qui permettra de s’assurer qu’ils maitrisent l’ordre de grandeur des nombres entiers. On peut aussi leur demander de compter le nombre total de points dont ils disposent, en sachant que les positifs annulent les négatifs et inversement. Le but du jeu est ensuite, pour chacun des joueurs, de tenter de rendre nulle (en annulant les positifs avec des négatifs et/ou inversement) la somme du jeu des autres afin de les éliminer. Pour cela, ils vont devoir leur donner des cartes qui annulent les leurs, afin de pouvoir les soustraire de leur paquet.

Le signe moins – La droite graduée ou d’autres supports visuels

La droite graduée est un outil pouvant être utilisé pour aborder les nombres entiers et principalement les opérations d’addition et de soustraction. Elle peut être utilisée comme matériel de différenciation lors de l’apprentissage ou comme matériel de remédiation. Il est, par exemple, possible de fournir aux apprenants une droite graduée individuelle qui leur servira d’aide différenciée aux différents temps de la séquence d’apprentissage (exercices…).

Les manière d’utiliser la droite graduée peuvent varier. Elle peut, entre autres, être utilisée comme support pour la réalisation de déplacement d’un objet ou encore comme support pour le tracé de flèches.

Les manière d’utiliser la droite graduée peuvent varier. Elle peut, entre autres, être utilisée comme support pour la réalisation de déplacement d’un objet ou encore comme support pour le tracé de flèches.

Le système par déplacement :

Les calculs peuvent représenter les déplacements sur la droite graduée. Dans ce cas, comme présenté dans l’illustration suivante, le premier terme de l’addition/soustraction représente la position de départ sur la droite, l’opération représente l’orientation de l’objet à déplacer et le deuxième terme représente le sens et la longueur du déplacement. Le point d’arrivée de l’objet représente ainsi la réponse au calcul trouvé. Une telle démarche pourrait permettre une meilleure assimilation des règles de signes successifs dans les additions et soustractions d’entiers.

Dans ce cas, on peut imaginer que les élèves manipulent un personnage sur une droite graduée en suivant les consignes données.

Il peut également être envisagé de faire vivre les déplacements aux apprenants en les faisant se déplacer eux-mêmes sur un support de droite graduée représenté sur le sol.

Le système des flèches :

Une autre solution est de présenter les nombres positifs et négatifs comme des flèches et les opérations comme la juxtaposition de ces flèches. Deux couleurs sont donc considérées, la couleur rouge symbolise un déplacement vers la gauche et la couleur verte symbolise un déplacement vers la droite.

Au-delà de la droite graduée ou des tuiles, des représentations thermomètres ou ascenseurs peuvent constituer des supports pouvant être utilisés pour visualiser les nombres positifs et négatif et les opérations d’addition et de soustraction. L’enseignant peut fournir ces ressources aux élèves qui en ont besoin.

Participation au 8e congrès du Réseau International Francophone des Établissements de Formation de Formateurs à Oran en Algérie

Activité scientifique : Participation à l’ADMEE-Europe

En tant que membre du Conseil d’Administration (déléguée belge) de l’Association pour le Développement des Méthodologies d’Évaluation en Éducation (ADMEE) et responsable du Prix ADMEE (prix récompensant des travaux de qualité menés dans le domaine de l’évaluation par des étudiants à la maitrise ou en thèse), Natacha Duroisin s’est rendue au Maroc en janvier dernier. A cette occasion, elle a présenté une communication intitulée « Évaluations des habiletés visuoconstructives auprès d’élèves typiques et dyspraxiques : épreuves neuropsychologiques ou imageries cérébrales ? Quelles pratiques d’évaluation pour quels buts ? ».

Nouvelle publication : Duroisin, N., Mengue-Topio, H. & Beauset, R. (2019). Éval. des stratégies autorégulatrices mises en œuvre par des élèves de l'ens. primaire ordinaire et de l'ens. secondaire spécialisé en situation de jeu. Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 5(1), 5-24.

En juillet 2017, au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, s’est tenu un symposium dans le cadre des rencontres internationales du réseau de Recherche en Éducation et en Formation (RÉF) dans lequel douze chercheurs ou équipes de chercheurs ont souhaité partager leurs travaux, leurs réflexions et leurs expertises autour du rôle de l’évaluation dans l’apprentissage autorégulé et la régulation des apprentissages. Natacha Duroisin (Ecole de Formation des Enseignants – UMONS) et sa collègue, Hursula Mengue-Topio (Université de Lille – PSITEC), s’étaient rendues au REF pour partager leur travail de recherche portant sur l’évaluation des stratégies autorégulatrices mises en œuvre par des élèves de l’enseignement primaire ordinaire et de l’enseignement secondaire spécialisé en situation de jeu. Suite à ces échanges, les organisateurs du symposium ont proposé aux chercheurs l’écriture d’un numéro thématique dans la revue e-JIREF. Ce numéro thématique vient de paraitre. Retrouvez ci-dessous le résumé de l’article proposé par Natacha Duroisin, Hursula Mengue-Topio et Romain Beauset. Le texte intégral est également disponible en cliquant ici.

Résumé Cet article présente une recherche qui évalue les stratégies autorégulatrices mises en oeuvre par des élèves de l’enseignement primaire ordinaire et de l’enseignement secondaire spécialisé (N=26) lors d’une situation d’apprentissage ludique. Cette situation porte sur le processus de décentration spatiale et est composée de quatre séances de jeu. Ces séances ont été entièrement filmées. Les stratégies d’autorégulation mobilisées par les enfants et adolescents au cours des séances de jeu sont analysées à l’aide de la grille d’analyse des stratégies autorégulatrices de Nader-Grosbois (2007a) et du logiciel Observer XT. Les résultats montrent qu’il existe peu de différences en termes de scores moyens d’autorégulation globale entre les deux groupes d’élèves, et que les différentes stratégies convoquées par les deux groupes de participants appariés en fonction de leur âge de développement présentent toutes un niveau de maîtrise équivalent. En outre, les résultats permettent de mettre en évidence les avantages et les lacunes du jeu mis à disposition des élèves et de présenter des pistes de recherches pour des travaux ultérieurs.

Entretien pour la RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) à propos de la neuroéducation

Avant la tenue de sa conférence lors de l’Université d’été, Natacha Duroisin a été interrogée sur l’intérêt et l’impact des neurosciences sur les pratiques scolaires.

Retrouvez cet entretien via le lien ci-dessous.

Quelques ressources « théoriques » sur la différenciation

Vous trouverez sur cette page différentes ressources théoriques construites par l’équipe de recherche et qui abordent le concept de différenciation.

- Contexte de la différenciation

- Définition et objets de différenciation

- Quelques pistes d’action

- Confusion entre différenciation et individualisation

Si vous désirez de plus amples informations sur le concept de différenciation, vous trouverez ici une fiche de synthèse réalisée par l’équipe de recherche.

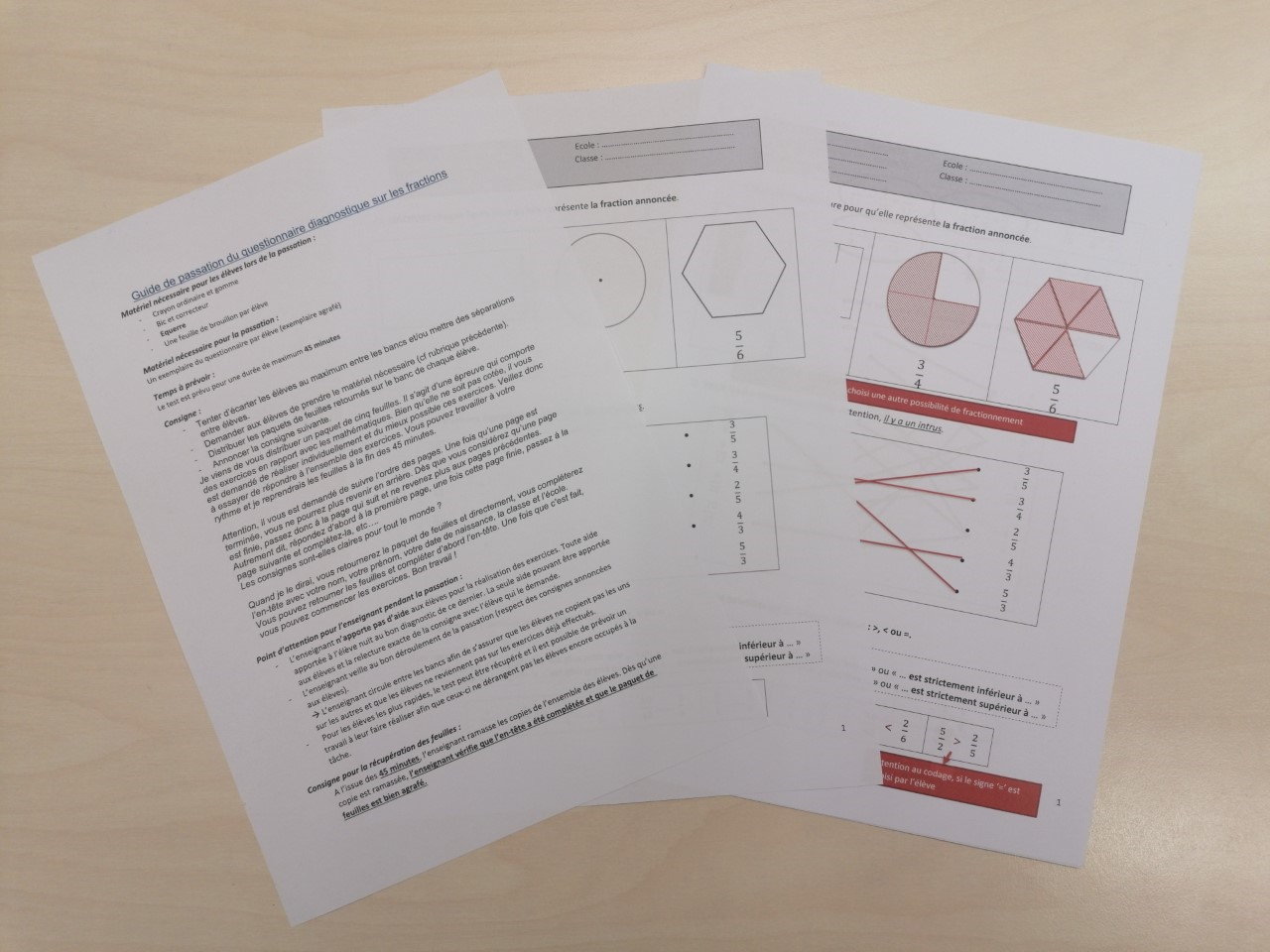

Evaluations diagnostiques

Dans le cadre du projet « Différenciation et accompagnement personnalisé », l’équipe de recherche crée des évaluations diagnostiques dans le but de cibler de manière précise les difficultés inhérentes à chacun des obstacles travaillés (à savoir les fractions, le statut de la lettre, la gestion du signe moins, le classement scientifique, l’abstraction lors de l’utilisation de schémas et les relations et interactions entre les systèmes respiratoire, circulatoire et digestif). Ces évaluations sont conçues de façon à permettre aux enseignants d’identifier précisément les contenus et/ou processus qui posent des difficultés à chacun de leurs élèves afin de pouvoir construire/adapter des outils qui correspondent à leurs besoins respectifs et les aideront à dépasser leurs difficultés d’apprentissage. Ces évaluations seront prochainement mises à disposition sur cette page.